気になり出したら止まらない。

これは昨年に現BIKE FRIDAY TOKYOの店長であるクリントがポストしたブログ。

読み返してたら、すっごい気になる提案バイクを彼は組んでいたという事を思い出した。

Wow…良いじゃないかクリントもっとやれっ‼︎と焚き付ける不良バイクギーク達と、

それはやっちゃって良いのかい、どうなんだい?とお利口バイクメカニックが小競り合いを始める我が脳内。

魔改造のSTEAM ROLLER(ギークの方が勝ちました)を持つ自分が言えた事じゃないが、

色々と気になってしまった一台。

と、弊社バイクカタログをくまなくチェックしていたら、センちゃんやチューヤン君も同じようにお客様のバイクを組んでいた。

シレッとみんな提案してるじゃん…。

これだけの前振りと、これまでの写真のバイクの佇まい、バランス感、サイズで何かピンと来た人はもうすごいです。

多分あなたすっごくSURLYのことが好きでしょ。

で、現在STRAGGLERにお乗りの方が見てて、おっ、と思ったのなら、

もしかしたらあなたのそのバイクで面白い事ができるかもしれません。

今日は少し違うアプローチでお届けするsurly自由研究。

「650bストラグラーを700cで組んでみたらどうなんだろう?」

今回一緒にお勉強して行けたら。

僕の中で引っかかっていた事、それは、

「stragglerには650b、700c設定があり、それぞれに設計が異なる。」という事。

現在、最小サイズの38cm(適正身長が150cm前後の方)から、52cm(適正身長170cm前後の方向け)まではホイールサイズが650bに設定されていて、

以降54cm(適正身長170cm後半の方向け)から最大サイズ(適正身長200cm強の方向け)までは700cホイールの設定になっているこちらのモデル。

誕生当初は38cm以外全て700c設定でしたが、途中で起きたマイナーチェンジは、

少ないライダーには、へー、ふーん、と思われ、

でも実は多くのライダーには大きな助けになったと思います。

それはSURLY的に、

「ホイールサイズ優先でなく、それよりもライダーの体格の違いを尊重し、それぞれにフィットする設計がある。」

という考えなのだと僕は理解しました。

なので、STRAGGLERはじめPREAMBLEやDISC TRUCKERには、ホイールサイズ違いの2種類の用意があり、推奨ホイール径というのが決まっています。

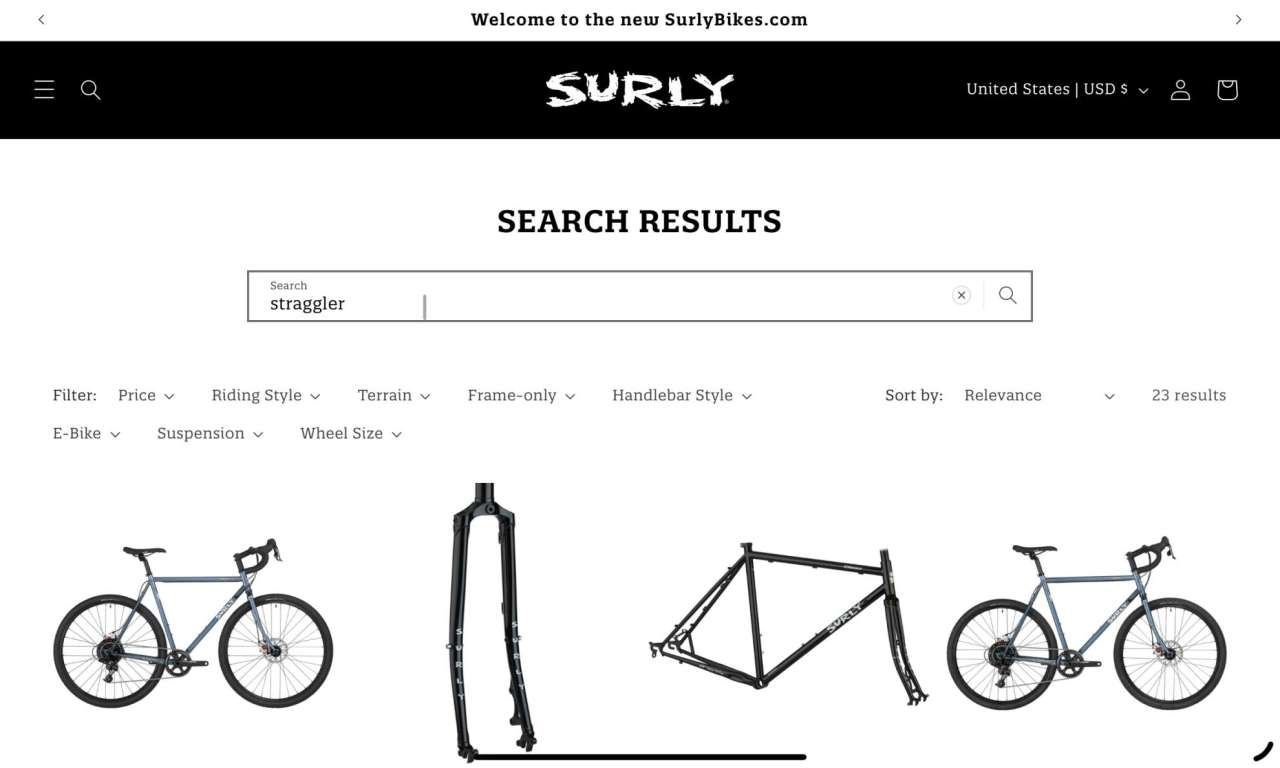

確かそんな事を書いていたはずだと、SURLYの本家ホームページで改めて予習しようと訪問しました。

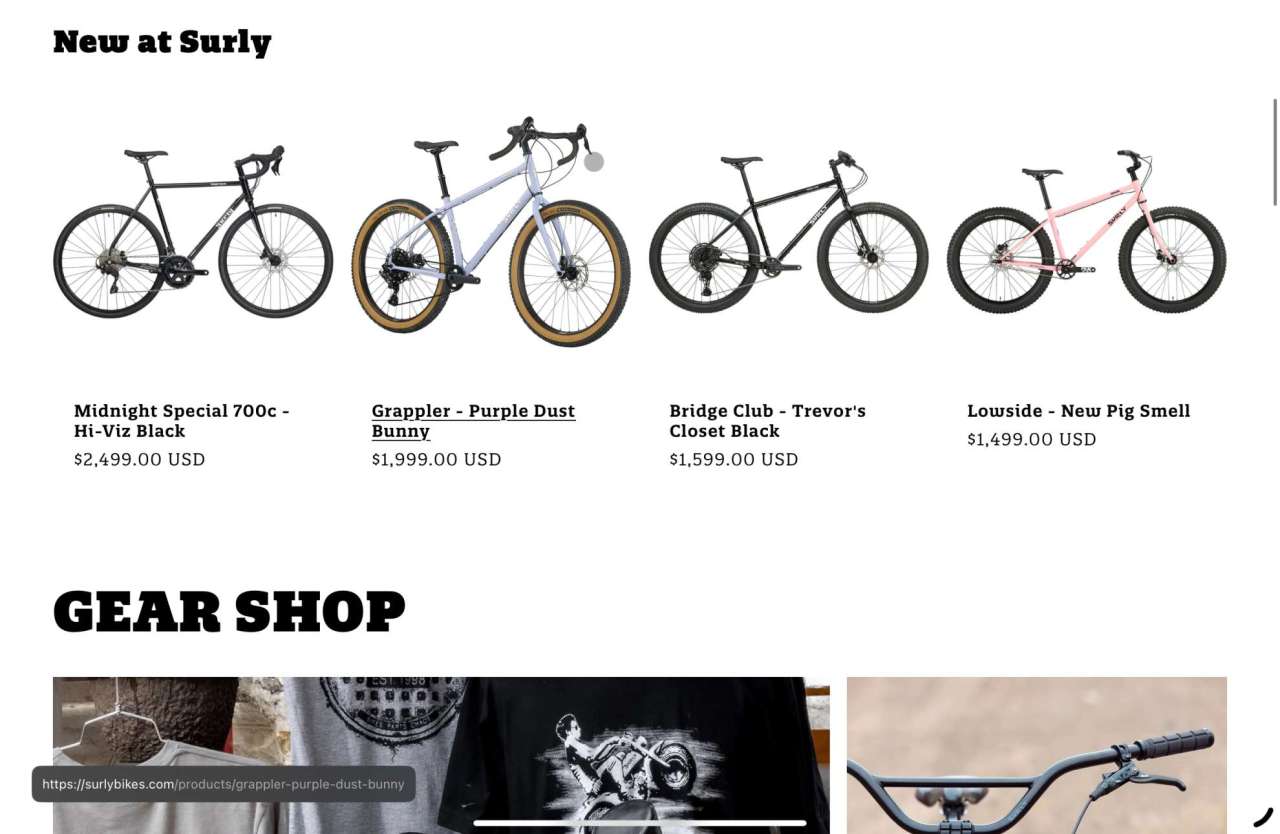

リニューアルして見やすくなってじゃん。早速STRAGGLERを調べていると、

なん、だと。

公式で700cホイールを履いた時のタイヤサイズが公表されていました。

ホイールサイズの違いについてを見に来るつもりが、このリニューアル情報に右ストレートを喰らう事に。

え、まじ、いつからそうだった?

(そういえばHUMANOID OF SURLYに選ばれた時のブログも無くなっていました。どんまい。)

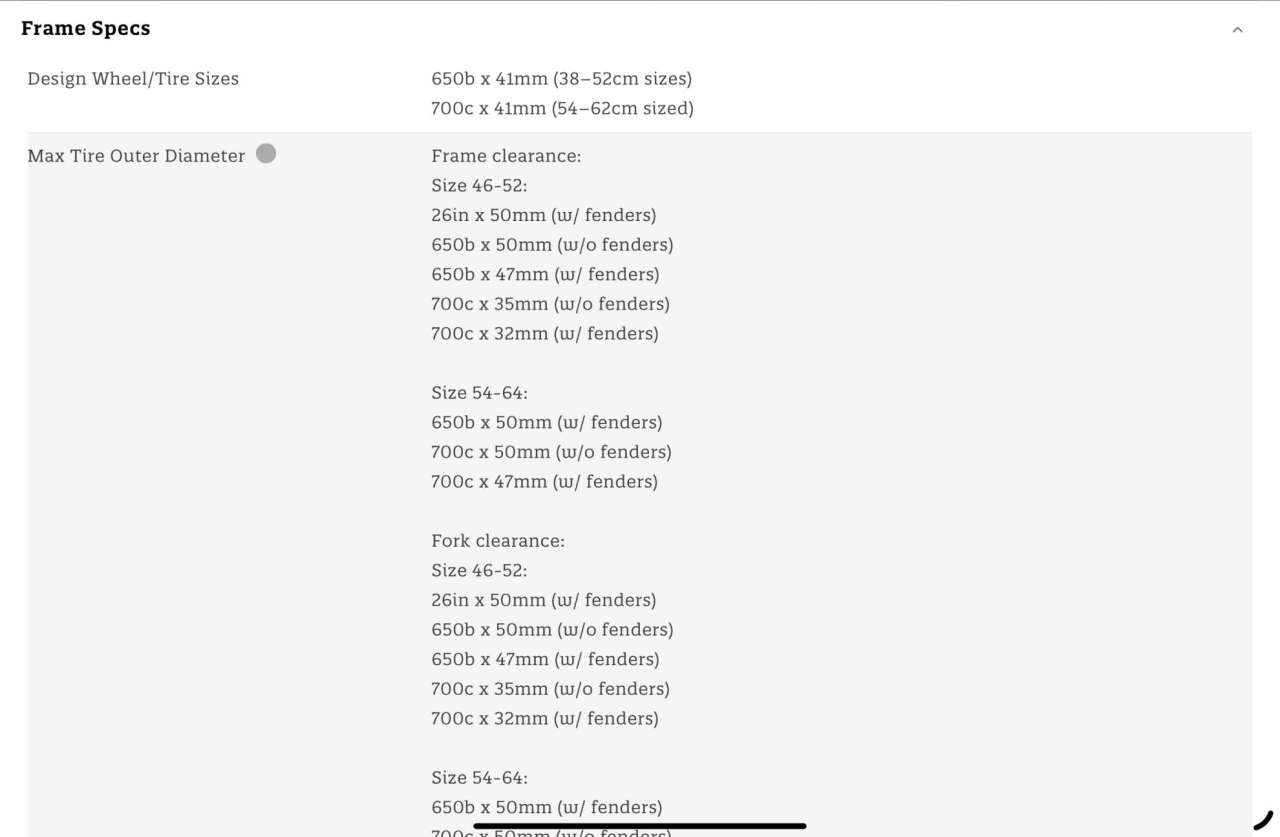

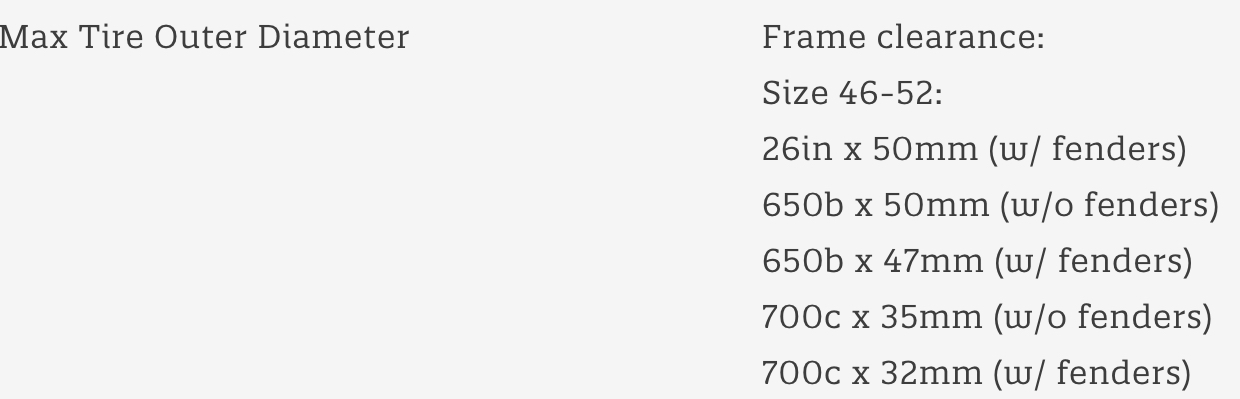

650b設定の46cmから52cmのフレームの場合、

MAXタイヤは35cまで履けるとの事。

こうなったら話は早い。俺の脳内ギーク達が溢れます。

650bフレームに、700cホイールを付ける場合に起きるであろう変化は大きく二つ。

(タイヤの細さで帳尻が合う場合も有ります。タイヤ外径が大きくなったという前提で話を続けます。)

・BBの位置が地面より高くなる事。

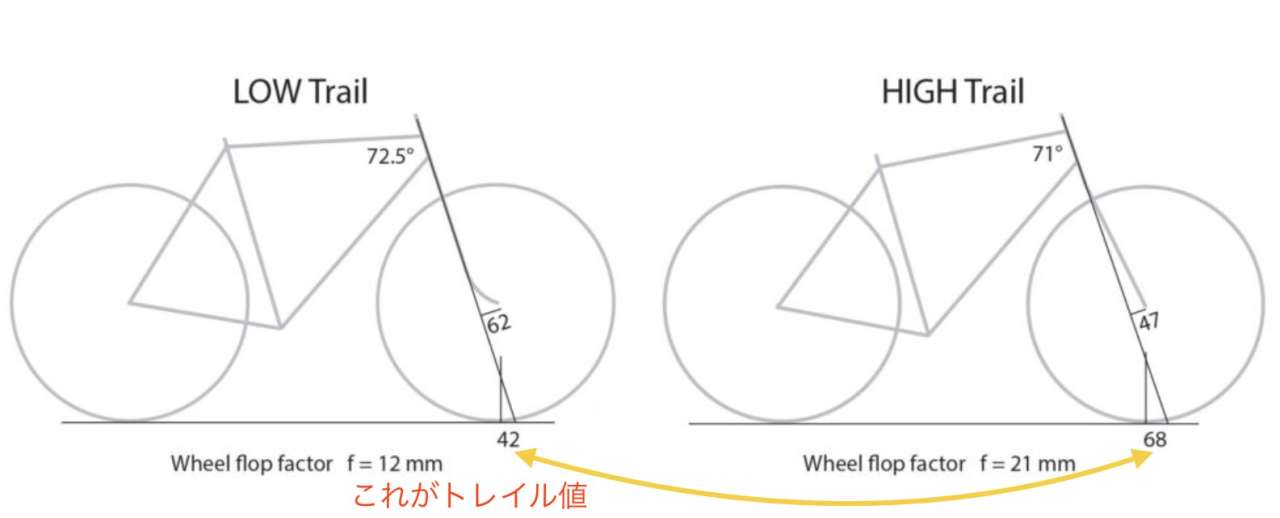

・フォーク部トレイルが長くなる事。

まずはBBのお話から。

(ペダルを漕ぐ時の左右の棒を「クランク」と言い、その軸になるパーツをボトムブラケット【通称BB】と言います。)

BBの高さが高くなるってどういう事?とだいたいの方はポカーンとなるでしょう。

想像してみてください。

<左・マウンテンバイクのカラテモンキー。

<右・ストラグラー。

簡単に言えば足を回す位置が高くなるので、体感では車高が高くなります。

足の長さ、位置に伴いサドル位置も高くなりますね。

(写真ではカラテの方のサドルが下がっていますが、ペダリングする脚の可動域を考慮すると高くなります。)

なのでサドルに跨ったまま地面に足を付くことが難しくなります。目線も高く感じるのでは。

マウンテンバイクなどはとても顕著です。

荒れた道で地面のテクスチャにペダルが触れないようにというのが主な理由ですが、トリッキーな動きをする際に扱いやすくするようにとも思えます。

MASH STEELやACー4、AFFINITYなどのトラックバイクなんかも高めの設定。

これはずっとペダルを漕ぐ事になる固定ギアで、コーナーなどで同じように地面にペダルを擦らないようにする為です。

トラック競技のカーブでギリギリまで車体を倒し、攻めたコーナリングができるため、とも言われています。

一般的には、

BB低い→どっしりと安定感がある乗り物になる。

BB高い→ヒラヒラと軽やかに動かせる乗り物になる。

などの体感があります。

確かにと思う反面、BBが低くても反応の良いバイクはあるし、

BBが高過ぎて怖過ぎ、って思うバイクも最近は出会いません。当然慣れもあるとは思いますが。

お次はフォークの話。前輪を支えている舵取りの大事な部分です。

フォーク部のトレイルに関しては、もう半分諦めたくなるくらい自分もちんぷんかんぷんです。

気になる方は今後、一緒に勉強してみましょう。

(ルネエルスのブログがとても参考になりそうなのでもっと深掘りしてみます。)

離れれば離れる程に直進安定性が増していき、逆に近いとハンドリングが直感的になる…。

らしいですが、普段鼻歌混じりに街中をぶらついている程度では、そこまで実感ができない部分。

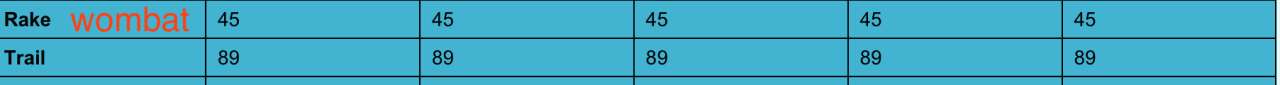

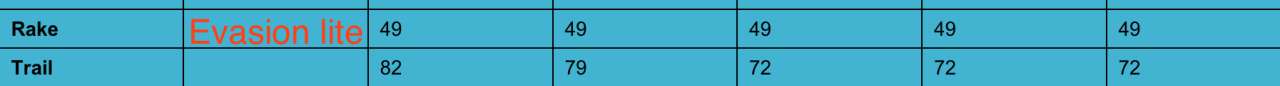

CRUSTのEVASION LITEやWOMBATのトレイル値は結構長いです。

このバイクらで少し気になっていた違和感の正体がこれだとすると合点がいく。

共通して、ハンドルがヒラヒラと動くような印象です。

ハンドリングが自分好みでないというか、路面を掴んでいる感が少ないように感じるというか。

ホイールが体から離れているようにも。これは物理的にそうですね。

自前のものだとMASH HARD TAILでも感じます。

これはサスペンション仕様なので参考になっているか曖昧ですが、

オフロードのコースで立ち漕ぎをした時や、下りの路面では安定したりするのがトレイル値の不思議。座って登り坂を漕いでる時はフラフラしてしまいますが…。

これはいつかブルーラグと関わってくれているレジェンドビルダー達に聞いてみたい事リストに入りました。

話をストラグラーに戻します。

前述したSURLYのNEW公式は、タイヤサイズの700c化に対して「46cm~52cm」までと表記していました。

では38cmと42cmはなぜ該当しないんだ?という新たな疑問が。

あくまで推測ですが、「toe overlap〜トゥーオーバーラップ〜」という、

つま先⇆前輪の距離の事に着目しているのではと思います。

走行中にハンドル切った際、不意につま先と回転する前輪当たってヒヤッとした、

みたいな経験は、小柄な方でスポーツバイクを初めたての方や、

トラックバイクを初めて体験した人なら必ずあった怖さだと思います。

多くの人にスポーツバイクを楽しんで乗ってほしいと考える彼らのちょっとした気遣いなのでは。

先に話した、トレイル値がちょっと違和感多めになるのもそうなのですが、

フレームを設計する際、小さいフレームであればあるほど、

こういったハンドル、前輪周りの設計の難しさがあるんだなという想像も出来ました。

(MAX値である700c×35cを履いた場合によるので、700×30cぐらいであれば良いんじゃない…?とか思ってみたり。)

前置きが長くなり過ぎました。

だって自由研究、気になる事は出来るだけ深掘りしたい。

いよいよ、実際に乗ってみよう。

おお、おお?おおぉ…。全部カメラ目線だな。関係ないですね。続けます。

SURLYがホイールサイズをそれぞれに変えた事が、走ってみてなんとなく分かった気がします。

設定通りの650bの方が乗った心地は明らかに気持ちが良い。乗車時の安心感もある。

今回700cにする事で、どこか「固さ」が生まれる走り心地になりました。

タイヤの太さ、エアボリュームの違いも大いにあるのだと思いますが、

ちょっとSURLYらしからぬ印象を受ける、ストイックな乗り物に変化したように感じます。

ただし、700cならではの気持ち良い巡行スピードを獲れたのは予想通り。

ホイールサイズ、タイヤ幅の変化=巡行スピードの変化は、

なんだかんだでやっぱりあるんだよな…という私的な思いの答え合わせになりました。

今回タイヤ幅700c×30cを選んだのには訳があり、弊社取扱バイクの中で少ないジャンルでもある、

「ロードバイク」らしいものを提案する時に、このバイクが新たな可能性になるんじゃないかという期待を持ち、

近年のロードタイヤサイズを履かせた際に果たしてどうなるかを体感したかったから。です。

明らかにシュッとした見た目になる約3センチ幅のタイヤサイズは、

無条件にスマートな印象を僕らに与えてくれます。

太いタイヤが好みの人もいるならば、細いタイヤが好みの人も当然いる。

ではその細身なルックスが好きな方に対し、

僕らの提案や世の中のラインナップが、

スポーティーなイメージ過ぎたり、尖った見た目のものに限られたり、

もしくは近年のタイヤサイズの肥大化によって、ちょうど良い選択肢が少なくなっているように僕は感じます。

それで振り返ってみても、やっぱり700cの細タイヤのバイクといえばを思い浮かべると、

「ロードレーサー」や「トラックバイク」ばかりな気がします。

誤解しないで欲しいのですが、上記の2車種は大好きですし、所有もしてそれぞれ楽しく乗っています。

そしてそれぞれに使用用途、役割があるバイクでもあります。

それらのジャンルをカジュアルダウンして、日常的に乗れる物を作りたいと思った時に、

これぐらいの砕けた、ロードバイクライクなスマートな乗り物。を単純に作りたかった。

都会、舗装路を走るSURLYとして想像していた、スッキリとしたルックスには個人的に超満足です。

気づいたらこのバイクの話になっちゃってますね。

このまま続けます。

30cのタイヤを入れた際は、BBの高さは650b×47cを入れた際の数値とほぼ変わらずです。

ヒラヒラした感触は当然ありますが、タイヤの細さ、空気圧の高さによる事も多いのかなと体感。

そのヒラヒラ感、なんか似てるなーと思い、自分の乗っているバイクのジオメトリー表をピックアップし眺めていたら、

MASH STEELと同じBBドロップの数値でした。ヘッド角やシート角などは全然違いますが、

トップチューブ長は5ミリ差(STRAGGLERが長い)で、サイズ感だけならば互いに近い乗り物でした。

(MASH STEEL S SIZEと、SURLY STRAGGLER 50cmの場合です。)

極端な考えですが、STRAGGLERをMASH STEELのディスクブレーキギアードバイク版として組んでみたり、

逆にMASH STEELに引っ張られて、STRAGGLERを700c化フィックスドギアで遊んでみる、

なんてのも、素敵で面白い「勘違い」な気がします。

SURLYのSTRAGGLERの売り文句が、昔と絶対に変わっていないけど、

なんだか急に魅力的に感じた説明だったので改めて。

砂利で生まれた。舗装の上に現れた。

Stragglerは、さまざまな地形条件でクロスオーバーするために調整されています。

それは日帰り旅だったり、週末を満喫する旅行のためにも。

それは「ラフロード」ロードバイク、

レースのふりをしないシクロクロスバイク、

実用的なコミューター、

軽量ツーリングバイク、

全天候型通勤快速車です。

「道路」で活躍するスチール製の「砂利自転車」です。

「マウンテンバイカーのロードバイク」と考えてください。

あなたの人生に自転車を1台しか選べない場合、

Stragglerはあなたの唯一のものになることができます(そしてそうすべき【かも】です)。

幡ヶ谷のお店に試乗車としてあるので、気になった方は是非試しに来てください。

このブログの最後に、急にこれまでの話をブン投げるようなことを書きますが、

自分はSTRAGGLERというフレームの魅力に、少し前までどこかピンと来ずに過ごしていました。

自ら所有し乗っていなかった事が大きな理由ですが、

出た時の事からを思い返すと、優等生を穿った目で見ていたような感覚なのかも知れません。

その当時の僕はといえばリムブレーキ過激派で、最後の1人になってもやめないと誓っていたような恥ずかしい憶えもあります。

クロスチェックのディスク版だと?SURLY急に進化し過ぎじゃない?と、

STEAM ROLLERやCROSS CHECKぐらいが良いんだよって思っていたんですね。

そして現在、

SURLYはじめいろんなブランドから満足過ぎるくらいマルチなバイク達が増えていく中で、

「これぐらいの雰囲気とノリで良くない?」というバイクを思い浮かべた時、

今ではSTRAGGLERが必ずそこにいます。

時が経って精神的にも大人になって、SURLYとちゃんと向き合うタイミングもあって、

彼らが自転車文化において、そのオールマイティである事を騒がず黙々と提唱してきた事も感じて、

時代と共にお互い変わっていくけど、逆行するように当時の彼らの提案が、

今になって改めて刺さります。

またいつか、こんなに変で便利で、一本取られたと思わせるようなリアエンドを携えたやばいバイクを、

猛烈に病的に面白おかしく考えに考えまくって、

またシレッと世に発表してくれるような動きをSURLYに期待しています。

それでは。