物作りは楽しい。

これは多分、幼い頃からずっと真に思える事であり、呪いでもある。

呪いはそれにのめり込み過ぎて他が見えなくなる事。

他の事が手につかなくなる事。

今でもチューヤン君に釘を刺される事もしばしば。これは本当に一生直らないかもなって思っています。本当にごめん。

ブログを書くにあたり自分のこの感情を掘り返していて、

同タイミングで、とても気になっていた新ブランドのインタビューを見て、物作りに対しての姿勢に強く共感した事で、この冒頭を書いています。

俺はあなたにもっと近づきたいです。WAKEMAN。

2025年、その憧れの人からまさかこんなプロダクトが発信されるとは。

(このWAKEMANについて、僕の気持ちはこれまでのブログポストで綴っているので宜しければこちらも。)

今日ご紹介するのはその名も「HOUSE OF LOOPTAIL」。

ブランド名なんてなんでも良かったというフランクな所と、

彼の人生で思い入れのある物が冠された明快で気持ちの良い名前。

(彼のバックボーンにBMXやOLDMTB、クルーザーが深く関わっていた事から、その中の一つの造形であるLOOPTAILを含ませたそうです。)

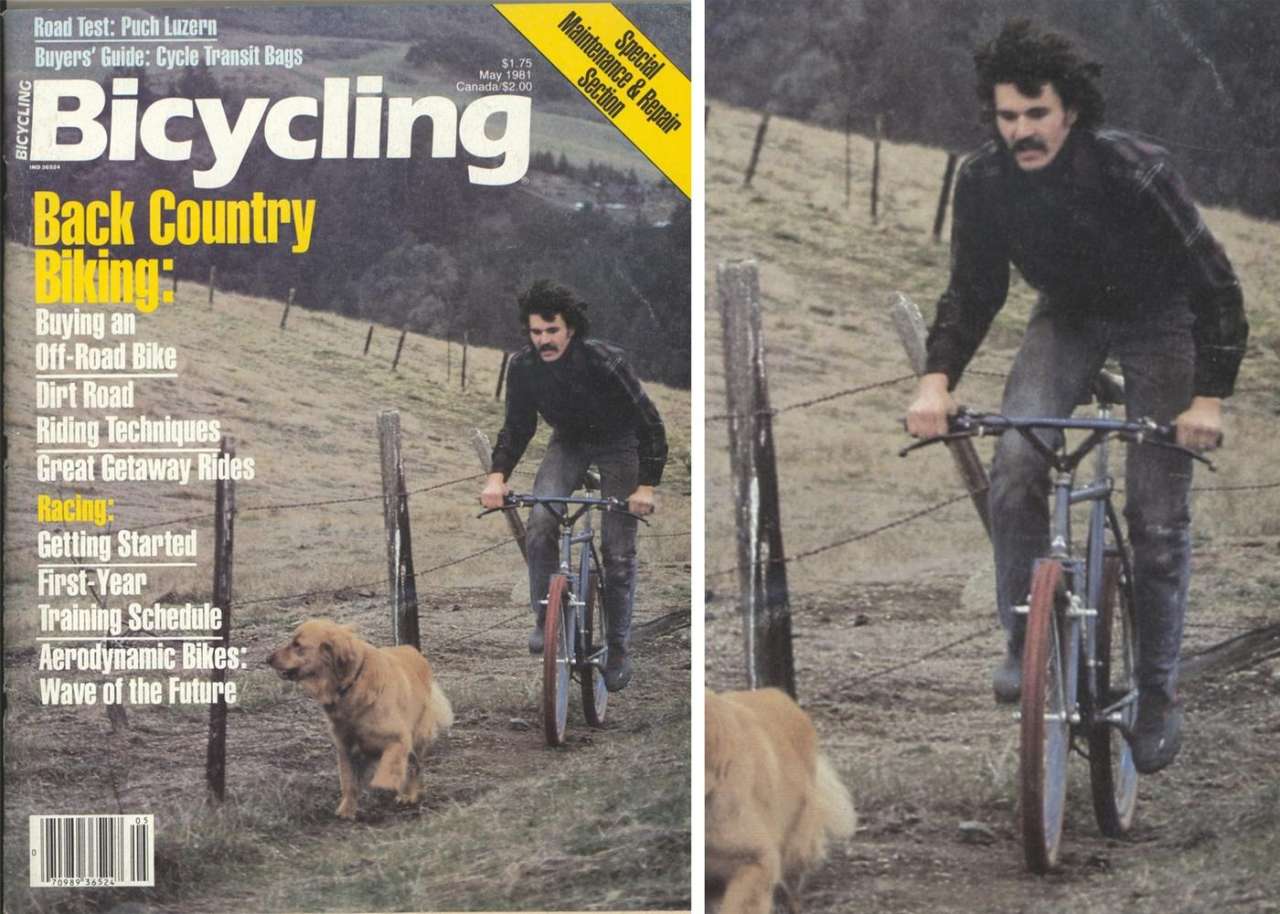

SURLYを、1×1を作った人と知った時から、僕はこの人の事を追いかけています。

自分にとってはヒーローで、伝説上の生き物。

これまでインターネットで彼の痕跡を辿った僕の旅は、

ある日のインスタグラムの投稿でこのブランドを知る事により大きく拓けました。

BMXキッズはプロダクトデザイナーを志して、

実は人知れず数々の伝説的なプロダクトを生み出していた。

あるインタビューを翻訳して知れた事は、彼の口から出てくるこれまでや現在の事。

僕にとっては彼の事が今までで一番生々しく、この人物の温度を初めて感じれた言葉達でした。

その彼は現在、先人達が遺したプロダクトへの愛を深めていたり、

純粋に自転車を乗ることを楽しんだりしているようで、

彼の生活の中で、現代のパーツよりもそれらに馴染むプロダクトを作りたいと、そんな気持ちで始めたブランドだと自分は理解しました。

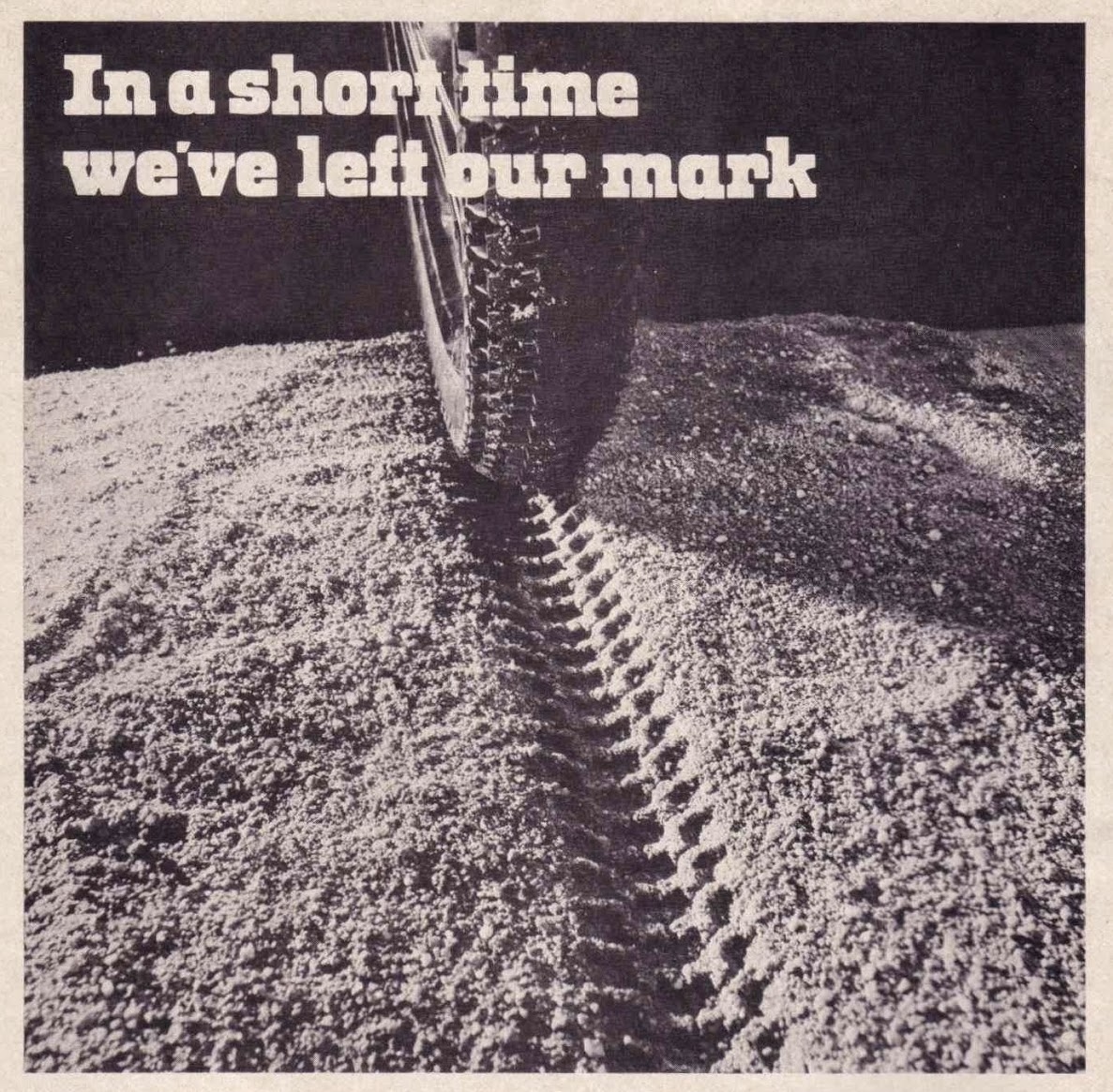

記念すべきファーストプロダクトであるタイヤのモデル名は「SNAKE BELLY」。

26×2.125インチのクルーザータイヤです。

僕よりもふた周りぐらい上の方々や、OLD BMX、MTBが好きな方からすると、

「ん?」となるタイヤかも知れません。

その気持ちは合っています。

80年代のBMXムーブメントやマウンテンバイカーを賑わせた名作タイヤなのだとか。

Radavistの記事によれば、若かりし日のTom Ritcheyや、その周り大勢のライダーもこのタイヤを当時に使っていたと言います。

「蛇のお腹」の意味を持つこのタイヤは、当時のライダー達を虜にし、記憶に深く植え付けられたのでしょう。

その後メーカー完成車用のタイヤとしてコピーされたり、トリビュートで復刻されたりと、廃れてもなお、さまざまな年代で、生産背景でその形は復活したと聞きます。

ではそのオリジナルはどこなのか、というのをWAKEMANは調べ周り、現パナレーサーさんに行き着いた事でこのプロダクトが本格的に走り出しました。

40年前のタイヤの金型は残念ながら残っていなかったようですが、

それでも彼は諦めず、化石のような当時のタイヤを手に入れ、

そこから金型作成の為にパターンを自分で書いてオリジナルと遜色無いこのタイヤを生み出したそうです。

トレッドパターンは当時モノですが、性能云々は現在のパナレーサー品質を携えて。

当時よりも丈夫で軽く、路面の食い付きは当時からのお墨付き。

このタイヤの為にまた一台自転車が欲しくなる僕は道楽者ですが、

古くからあるクルーザーやMTBへの親和性は写真を見てもらう通りなので、

ずっと愛でているそんなバイクをお持ちの方に是非使って欲しいです。

この実直で飾らないルックスのワイヤーアジャスターも同時入荷しています。

古いクラシックルックに組んだバイクで、

アジャスターが宇宙船みたいな形のヤツじゃあカッコ付かないじゃん?という提案は、

自転車に向き合う目線の格の違いを見せつけられたような気がしました。

このアジャスターを使ってRIVを組んでみたい。

全編英語ですので僕はカーネルに翻訳してもらいました。

後になって気がついたのですがPODCASTが自動で文字起こしをしてくれてるので、これを翻訳機にぶち込んでみてください。

物を作ることや使うことが、

SURLYが、WAKEMANが、趣味にまつわる友人が、

そして自転車がより好きになる要素がこのお話に詰まっています。

どのタイミングで発信しようかと悩んでいたバイクですが、前述したタイヤにまさにピッタリな車両だなと思い、本日紹介させて貰います。

ストーリーも含めてテンションの上がるお仕事でした。

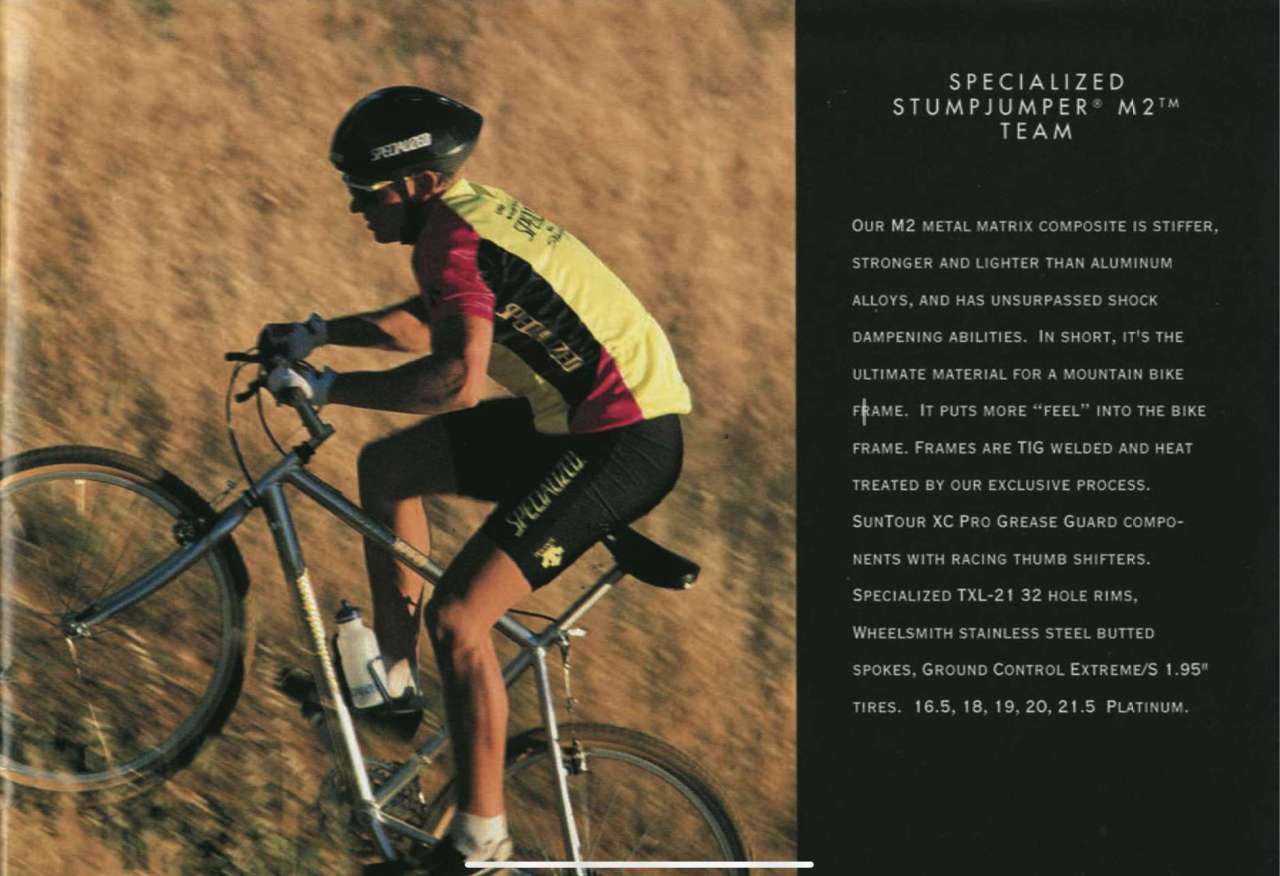

Specialized Sーworks M2 steel frame

お持込頂いた時の状態がこちら。

その当時、お客様御夫婦で自転車を始めようと揃いで新車購入されたSPECIALIZED。

旦那様のはSTUMP JUMPERのフルサスでした。

モデルから推測するに91~94年のお話。え、俺小学生になってないくらいの時代?怖い。

30ウン年の時を経てピットインしたこれらの輝きを取り戻したいと、半ば意地になって引き受けたお仕事でした。

STUMP JUMPERの前後サスもMANITOUのサスフォークもかなりお疲れ。

フルリジッドにしやすいSーworks M2から始めさせていただきました。

(ちなみにここでリビルドキットを注文して再生することも出来そうです。)

※リアショックはここでリビルドキットをオーダーできます。備忘録。

これだけの月日が立っていると分解するのも一苦労。

当時のメカニックの知恵(力業)も垣間見れたりしながらスケルトンに。

相当なエイジングをとにかく磨いて磨いて。

幸いにも酷かったのはグラフィックのみ。塗装もフレームの摩耗も致命的なダメージがなく、

まだ頑張れるよとフレームが親指を立てていました。

ちなみに当時の完成車はこんなだったみたいです。

調べるうちに、SPECIALIZEDとS-Worksの歴史が湧いてくる。

自転車旅で訪れたミラノでCinelliに会った事で自転車業の道を志したとか、

これまでに無かったサイズであるロードバイク用の28cクリンチャーのタイヤを作ったとか、

某超有名企業のクリエイティブディレクターからのアドバイスでピンチを脱したとか‥。

当たり前すぎるくらいに認知度のあるブランドを、深掘りする事で見えてくる近代自転車史の様々な繋がりや事象は、

単純なワクワクや、真意の分からぬどこまでも深い所へも潜れそうな怖さ、

現在を見た時に歴史が繰り返されているような、不思議な気持ちを起こさせます。

何はともあれ、

競技者向けに研ぎ澄まされた「Sーworks」を作るのには、様々なキーマンが関わっていた事、

その個性や特性を活かすため素材選びや寸法まで細やかだった事。

それを少量ではあるが量産し市場へ流通させ、今も続く事。

トヨタがGRシリーズを出しているのと一緒。と言って伝わるのは車好きだけかもですが、

その流れを90年代から自転車ブランドでやっていたと思うと、

賛否それぞれあれど、その文化への愛が深かったのではと思ってしまいます。

なんでここまで自分の興味が向いたかというと、完成して試乗へと乗り出した時、

これまで乗った当時物の自転車の乗り心地とは一線を画す程の感覚だったからです。

今回のリビルドに伴ってフォークはオリジナルではないし、ゆっくり楽しんでもらえるような組み方をしたつもりでも、

掛けた力が全然逃げずバネになる、良く走る機敏さがありました。

お客様へお渡しの後、中古市場を探してしまうくらい気になったこのバイクは、

どうやらMark DiNucciというビルダーが関わっている、と言う所までは調べれました。

肝心のバイクチェックを全然していませんね。

長い眠りから叩き起こされてもなお、当時のポテンシャルを存分に奮うけどFUNなバイクに仕上がりました。

クランクやブレーキ周りは当時のものを洗って磨いて…とはじめ、

使える当時物は全て使いたいと決めた結果、分解洗浄で一週間ぐらい費やしてしまった。

真っ黒でも洗い始めると昔の輝きを取り戻し始め、動作も申し分無いパーツ達。

今も変わらず、技術に対して進化や熱意を込めているシマノ製品や当時の物作りに、グッと込み上げる物がありました。

ホイール周りはかなり痛んでいたのでまるっと新調。

サイドブラウンでクラシックな装い、でもグラフィックに近代感があるハイブリッドなタイヤ。

前に紹介したHOUSE OF LOOPTAILは、こう言った細かな違和感も気にしたいとも言っていました。確かに印象が変わりそう。

新旧パーツを組み合わせて作ることをレストモッド(RESTO MOD)と言うらしいです。

ハンドルやサドル、特に僕はソフトグッズでもあるバッグやベルでその要素を足すのが割と好きかもしれません。

お手軽でもあり、マジになり過ぎない雰囲気が出る…。語彙力無いですがそんな感じ。

全身古着で帽子だけ急にピンピッンのNEWERAだったりするのがなんか良いじゃんとか思っちゃう感覚です。余計分からないですね。

良いものは時を超えても最高である。

お店で修理やカスタムをする度に、古くから乗られているSURLYなどがピットインしてきていつも思う事でした。

ではそれ以前のバイクなどは?秘めたる価値があるバイクだってたくさん世の中にあるんだろうとハッとした一台でした。

お子さんの代、もしかしたらお孫さんの代まで乗り継いでも多分良いと思いますよ。

それでは。